“Children of the Night”: Eine kurze Geschichte des Vampirromans

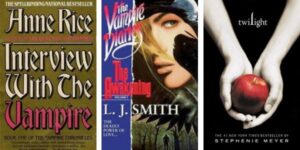

Vampirliteratur ist heute alles andere als eine Seltenheit. Spätestens seit „Gespräch mit einem Vampir“ (1976) von Anne Rice stehen Vampire auch in der modernen Popkultur hoch im Kurs, nicht zuletzt auch durch „Twilight“ (2005) von Stephenie Meyer, das bis heute die moderne Vampirliteratur stark beeinflusst. Die Geschichte des Vampirs als literarische Figur ist jedoch deutlich älter, und vor allem turbulenter, als man meinen möchte. Der Vampir hat seinen Ursprung, natürlich, im Gothic- und Schauergenre des 18. und 19. Jahrhunderts, doch, dass der Vampirroman erst 1897 mit Bram Stokers „Dracula“ seinen Anfang findet, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Deshalb möchte ich mir heute mit euch anschauen, woher der Vampir als Romanfigur kommt – und wohin er vielleicht zurückkehren könnte.

Denn der moderne literarische Vampir, wie wir ihm in „Twilight“ begegnen, hat mit dem ursprünglichen Vampir der Fiktion vergangener Jahrhunderte gar nichts und gleichzeitig alles zu tun. Wie das sein kann? Darum soll es heute gehen. Doch bevor wir uns Lestat, Edward, Bella und co. anschauen, müssen wir fast genau dreihundert Jahre zurück spulen. Denn bevor der Vampir seinen Weg in die Literatur fand, existierte er im Volksglauben verschiedenster Kulturen natürlich bereits seit Jahrtausenden. Aus der Folklore in die europäische Literatur holt den Mythos im frühen 18. Jahrhundert die Geschichte des Bauern Petar Blagojević aus Serbien, das damals zum Habsburgerreich gehörte.

1725: Der Fall Blagojević und die deutsche Dichtung

Petar Blagojević verstarb im Jahr 1725 im serbischen Dorf Kisilova. Nach seinem Tod kam es jedoch zu einer Reihe weiterer mysteriöser Todesfälle, deren Opfer, zumindest der durch den Medien-Hype sicherlich beeinflussten Überlieferung nach, auf dem Totenbett angegeben hätten, Blagojević wäre ihnen erschienen und hätte sie gewürgt. Vampirismus ist ein alter osteuropäischer Volksglaube, sodass die Bewohner*innen von Kisilova annahmen, Blagojević könnte als Vampir zurückgekehrt sein. Sie exhumierten deshalb seinen Körper und stellten tatsächlich die Symptome fest, die laut diesem Volksglauben auf Vampirismus hinwiesen: Der Körper zeigte keine Verwesungsspuren und frisches Blut ließ sich im Mund des Toten nachweisen.

Im Beisein des österreichischen Kameralprovisoren Frombald wurde ein Pflock durch das Herz des Toten gestoßen und der Leichnam daraufhin verbrannt. Von den Einwohner*innen erfuhr Frombald, wie er in seiner Korrespondenz nach Österreich schrieb, dass es in der Region einige Jahre zuvor bereits zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Der Bericht, der bald darauf in der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht wurde, zog großes Interesse auf sich und löste eine erste Vampirmanie im deutschsprachigen Raum, sowie in Frankreich und Großbritannien aus. Besonders im deutschen Raum jedoch wurde der Vampir zum beliebten Motiv in der Dichtung, besonders der düster-romantische Vampir.

Die verstorbene Person, die aus dem Grab aufsteigt um eine geliebte Person zu sich zu holen, findet sich unter anderem bei Goethe in „Die Braut von Corinth“ (1798) wieder, deren geisterhafte Titelfigur vampirische Züge aufweist: „Aus dem Grabe werd ich ausgetrieben, noch zu suchen das vermißte Gut, noch den schon verlohrnen Mann zu lieben, und zu saugen seines Herzens Blut.“ Der Vampir steht hier jedoch nicht für eine tragische Liebesgeschichte, sondern ist Symbol für den Konflikt zwischen menschlicher Sexualität und einer Gesellschaft, die diese unterdrückt: Diese erotische, und oft gesellschaftskritische, Komponente wohnt der Vampirliteratur von Anfang an inne und spiegelt meist gesellschaftliche Ängste der Epoche.

1819: „Christabel“, Polidoris „Vampyr“ und Byron

Es ist daher auch kein Wunder, dass der Vampir sich als ebensolches Symbol bald auch im beliebten Gothic- und Schauergenre des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts festbeißt und sehr bald zum Ausdruck von besonders queerer Sexualität wird – Während jeglicher Ausdruck von Sexualität gesellschaftlich umstritten war, wurde queere Sexualität zudem systematisch verfolgt. Der wahrscheinlich erste Vorstoß in diese Richtung ist Samuel Taylor Coleridges unvollendete Ballade „Christabel“ (um 1800 verfasst), in der die titelgebende Christabel sich in die mysteriöse Geraldine verliebt und erst nach und nach erkennt, dass Geraldine eine Vampirin ist. Der Moment, in dem Geraldine sich vor Christabel entkleidet und ihr Vampirmal sichtbar wird, ist erotisch aufgeladen:

Then drawing in her breath aloud, Like one that shuddered, she unbound, The cincture from beneath her breast:

Her silken robe, and inner vest, Dropt to her feet, and full in view, Behold! her bosom and half her side—

A sight to dream of, not to tell! O shield her! shield sweet Christabel!

Dass der Vampir, der von Anfang an für verbotene Liebe und Sexualität steht, so bald auch zum Symbol für in dieser Epoche unterdrückte und dämonisierte queere Sexualität werden würde, ist an sich ein logischer Prozess und endet auch nicht mit „Christabel“. 1819 veröffentlicht John William Polidori den ersten richtigen Vampirroman der europäischen Literaturgeschichte: „Der Vampyr“ entstand, genau wie Mary Shelleys „Frankenstein“ (1818), 1816 in der Villa Diodati am Genfersee und basiert auf einer Idee von Polidoris gutem Freund, dem Dichter und Schriftsteller Lord Byron. Der titelgebende Vampir, Lord Ruthven, basiert außerdem auf Byrons schwierigem Charakter und übernimmt viele seiner biographischen Daten.

Während George Gordon Byrons Identität als queerer Mann, nach modernem Verständnis wohl pan- oder bisexuell, unter Historiker*innen mittlerweile kaum noch ein Streitthema ist, ist John William Polidori eine deutlich obskurere Figur, auch, wenn seine Tagebücher aus der Zeit in der Villa Diodati durchaus nicht erhörte Gefühle für Byron andeuten und in jedem Fall seine Bewunderung, die sich durch Byrons Ablehnung in einer Art Hassliebe äußerte, offenlegen. Festzuhalten ist jedoch, dass sein Text, „Der Vampyr“, durchaus Bezug auf Byrons LGBTIA-Identität nimmt und in bester Tradition des Genres die Grenzen zwischen akzeptierten homosozialen Beziehungen und queerer Sexualität verwischt.

Victorian Vampires: „Carmilla“ und „Dracula“

Die erste ganz explizit queere Vampirin, bei der es nicht nur bei Andeutungen blieb, ist jedoch die titelgebende „Carmilla“ aus der mittlerweile berühmten Novelle (1872) des irischen Schriftstellers Sheridan Le Fanu. Was an Carmilla bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass sie zwar die blutdurstige Antagonistin der Geschichte ist, ihre Zuneigung der Protagonistin Laura gegenüber wird jedoch innerhalb der Narrative nicht negativ gewertet. Im Kern ist „Carmilla“, wie sehr viel Gothic-Fiktion des späteren 19. Jahrhunderts, feministisch gefärbt, denn Le Fanu nimmt Abstand von viktorianischen Normen von Weiblichkeit und lässt Carmilla und Laura außerhalb dieser Normen existieren und eigenständig agieren.

[A]nd with gloating eyes she drew me to her, and her hot lips travelled along my cheek in kisses; and she would whisper, almost in sobs, „You are mine, you shall be mine, and you and I are one for ever.“

Interessant ist an dieser Stelle auch, dass „Carmilla“ nicht nur vom osteuropäischen Vampirglauben und der Geschichte der ungarischen „Blutgräfin“ Elisabeth Báthory (1560-1614) inspiriert ist, sondern sehr sicherlich auch von Coleridges „Christabel“: Gothic-Literatur beeinflusst sich immer auch gegenseitig und so kommen wir zum wohl berühmtesten Vampir der Literaturgeschichte: Bram Stokers „Dracula“ (1897). Denn Stoker erschuf seinen Vampir keinesfalls aus dem Nichts. „Dracula“ basiert in vielem auf „Carmilla“ und Le Fanus Vorstellungen des Vampirdaseins, sowie auf der frühen deutschen Vampir-Dichtung des 18. Jahrhunderts: Stoker zitiert direkt aus der Schauerballade „Lenore“ (1773) von G.A. Bürger, und zwar den heute berühmten Satz: „Denn die Todten reiten schnell„.

„Dracula“ ist also bei Weitem nicht der erste Vampirroman der Literaturgeschichte, sein großer Erfolg prägte das Genre aber stark: Der bluttrinkende Dracula in seinem weiten Cape, der sich in eine Fledermaus verwandelt, im Sonnenlicht verbrennt und Angst vor Knoblauch hat, gibt im Verlauf des 20. Jahrhunderts Schriftsteller*innen aus aller Welt Vampir-Tropes vor, die schnell zu Klischees werden, die wir bis heute mit Vampirgeschichten in Zusammenhang bringen. „Dracula“ ist nicht der erste europäische Vampirroman, vermengt jedoch osteuropäische Vampir-Folklore, die markanten Charakteristika des Gothic-Romans, spätviktorianische Sozialkritik und die Gemeinsamkeiten des Vampir-Genres auf eine Weise, wie keine Vampirgeschichte vor ihm.

Dracula Revisited: „Dracula“ als Spiegel seiner Epoche

Auch weit darüber hinaus ist „Dracula“ ein Roman, den wir uns noch einmal genauer anschauen sollten, denn während er außer dem ähnlichen Namen sehr wenig mit dem „historischen Dracula”, Vlad Dracul (ca. 1431-1477), zu tun hat, ist er eng verbunden mit dem späten viktorianischen Zeitalter, besonders dem fin de siècle in Großbritannien, seiner zweischneidigen Gesellschaft – und mit Stokers Biografie selbst. Stoker begann zwar bereits Jahre zuvor mit der Planung von „Dracula“, doch es ist kein Zufall, dass er den Schreibprozess – nach deutlichen Änderungen am Plot und an den Figuren – nur einen knappen Monat nach Oscar Wildes Verurteilung für das Praktizieren seiner queeren Sexualität im Jahr 1895 und der darauffolgenden Moralpanik aufnahm.

Bram Stoker war ein langjähriger, guter Freund Wildes, aber außerdem sehr wahrscheinlich selbst queer: Die Figur des Grafen Dracula und sein dramatisches Auftreten erinnern wohl nicht umsonst an Stokers viel bewunderten Freund und Theaterkollegen, den legendären Schauspieler Henry Irving (1838-1905), ein exzentrischer Superstar seiner Epoche. Zudem stellt Stoker die Männlichkeitsbilder seiner Epoche in Frage, die nüchterne Stärke und Dominanz verlangen. “Dracula” ist somit nicht nur ein direktes Produkt der Moralpaniken des späten 19. Jahrhunderts, die sich oft um queere Identität, einen freieren Umgang mit Sexualität und ähnliche Themen drehten, und von Stokers Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. Aus diesem historischen und biografischen Kontext lässt sich der Roman nicht lösen.

Auch darüber hinaus steckt in “Dracula” sehr viel Fin-de-Siècle-Kontext, der sich hier kaum verkürzt wiedergeben lässt: Kontrastierende Frauenbilder der Epoche spiegeln sich in Mina, Lucy und den drei Vampirinnen in Draculas Schloss, wobei Mina als intelligente, eigenständige “New Woman” (also eine selbstbestimmte Feministin ihrer Epoche) deutlich positiv hervorgehoben wird. Auch der xenofeindliche, britisch-imperialistische Blick auf Osteuropa, der im Roman nicht reflektiert wird, spiegelt britisch-viktorianische Ängste einer “umgekehrten Kolonialisierung” durch andere erstarkende europäische Nationen. Dracula ist nicht nur ein Vampir. Er ist durch und durch “the Other”, das die breite Allgemeinheit im Fin de Siècle fürchtet, und wird so zur Schreckensfigur, die alles in sich vereint, das den Menschen im Großbritannien um 1900 Sorgen bereitet hat.

1976: Anne Rice und die Tradition des Vampirromans

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts durchlebt der Vampirroman viele Inkarnationen, bleibt aber auch dem Gothic- und Horrorgenre treu. 1966 vereint die US-Serie „Dark Shadows“ in ihrer Vampirfigur Barnabas Collins viele Eigenschaften, die der Vampir bereits im 19. Jahrhundert hatte: Collins ist als tragischer Gothic-Held angelegt, der immer moralisch grau agiert. Ein Gothic-Revival erlebt der Vampir in den 1970er Jahren in den Bestseller-Reihen von Chelsea Quinn Yarbro (Die „Saint-Germain“-Reihe hat 27 Bände und erschien ab 1978) und natürlich ab 1976 in der „Chronik der Vampire“ von Anne Rice, die mit dem heutigen Kultklassiker „Gespräch mit einem Vampir“ begann und sich zwar einerseits auf bekannte Vampir-Tropes stützte, das Genre jedoch auch von Grund auf neu zeichnete.

Besonders die „Chronik der Vampire“ knüpft außerdem an den Vampirroman als Ausdruck queerer Sexualität und Geschlechtsidentität an, die von der Mehrheitsgesellschaft unterdrückt wird. In mehreren Interviews gab Rice an, dass Sexualität und Gender in ihren Romanen ganz bewusst transgressiv dargestellt sind. Seit nunmehr knapp fünfzig Jahren identifizieren sich viele Lesende aus der LGBIA-Community genau deshalb stark mit Rices Romanen. [Nachtrag 2024: Diese Komponente rückt in der Serienverfilmung „Interview with the Vampire“ von 2022 noch einmal stark in den Vordergrund.] Der Vampir, der seit seiner literarischen Entstehung im 18. Jahrhundert Ausdruck für verbotene und unterdrückte Sexualität, und vor allem auch für LGBTIA-Identität, ist, verliert diesen Charakter jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Stephenie Meyers Mega-Bestseller „Bis(s) zum Morgengrauen“ (2005), in dem sich die 17-jährige Schülerin Bella Swan in den unsterblichen Vampir Edward Cullen verliebt, hat zu dieser Entwicklung sicherlich beigetragen, sie aber nicht angestoßen. Schon Ende der 1990er Jahre fügen sich Vampirfiguren immer mehr in konventionelle Vorstellungen von Sexualität und in cis-hetero-normative Muster: Sie sind unnahbare „Bad Boys“, die die Normvorstellungen von Männlichkeit des sehr frühen 21. Jahrhunderts erfüllen. Zurückzuführen ist das zumindest in Teilen auf die „Tagebuch eines Vampirs“-Reihe von Lisa Jane Smith, die in den USA seit 1991 erschien und ab 2009 die Vorlage zur US-Hit-Serie „The Vampire Diaries“ bot, in der sich wiederum auch neue Vampir-Tropes, die „Bis(s) zum Morgengrauen“ in das Genre brachte, finden lassen.

2021: Der Vampirroman im 21. Jahrhundert

Ende der 1990er Jahre kristallisiert sich vor allem die übernatürliche Vampirromanze, der Trend, der 2005 auch „Bis(s) zum Morgengrauen“ hervorbrachte, als neuer Vorreiter des Vampirgenres heraus und bringt den Vampir über „Tagebuch eines Vampirs“ (1991) auch in den Jugendbuchbereich. Auch Edward und co. spiegeln natürlich die Charakteristika des Schauerroman-Vampirs der vorangegangenen Jahre, doch der sozialkritische oder transgressive Charakter fehlt dem Vampir nun fast vollends. Der Vampir bleibt sexuell aufgeladen, bewegt sich aber mittlerweile fast immer in gesellschaftlich akzeptierten Bahnen. Besonders deutlich wird das natürlich in „Bis(s) zum Morgengrauen“, das konservative Ideale von Geschlecht, Sexualität, Liebe und Partnerschaft in den Fokus rückt.

Und wo steht der Vampirroman im Jahr 2021, fast dreihundert Jahre nachdem ein Todesfall auf einem serbischen Dorf den ersten europäischen Vampirtrend auslöste? Nachdem der Markt gegen 2010 so sehr von übernatürlichen Vampirromanzen überflutet wurde, dass eine Übersättigung einsetzte, wurde es erst einmal still um den Vampir. Doch jetzt, über zehn Jahre später, ist er erneut in neuem Gewand zurück. Der Diskurs und der Aktivismus rund um Inklusion, Diversity und die Repräsentation marginalisierter Identitäten der 2010er Jahre sind auch am Vampirgenre nicht spurlos vorbeigezogen und geben dem Vampir vor allem seine queere Komponente langsam aber sicher zurück. [Nachtrag 2024: Wie erwartet allen voran die „Interview with the Vampire“-Serie, die genau wie ihre Romanvorlage in den 1970er Jahren verschiebt, was Vampir-Fiktion sein kann.]

Wohin der Vampir sich als literarische Figur in den kommenden Jahren entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Absehbar ist jedoch schon jetzt ein Auffächern des Genres abseits der Vampirromanze. Wird der Vampir zu seinen Wurzeln als unheimliches Monster, das jedoch romantisch oder sexuell aufgeladen sein kann, zurückkehren? Wird eine offene, explizite Darstellung des queeren Vampirs den Kreis schließen und den Vampir dorthin zurückbringen, wo er eins angefangen hat? Oder wird sich das Genre in eine ganz andere Richtung entwickeln? Eines ist jedoch klar: Das Vampirgenre bleibt spannend und wird sich aus dem Kontext von früher Horrorliteratur des 18. Jahrhunderts und dem Ausdruck von LGBTIA-Identität niemals ganz herauslösen lassen.

In diesem Beitrag steckt viel Arbeit, Zeit und Recherche. Falls er dir bei deinen eigenen Recherchen weitergeholfen hat, würde ich mich über eine Nennung als Quelle freuen.

Weiterlesen:

Keller, James R.: Anne Rice and Sexual Politics. The Early Novels. 2000.

Skal, David J.: Something in the Blood. The Untold Story of Bram Stoker, the Man Who Wrote Dracula. 2016.

Beitragsbild: „Dame im roten Kleid“, Sir Godfrey Kneller, ca. 1710 | „Kügelgens Grab“, Caspar David Friedrich, 1821/22