Happy Halloween: Vom Schauerroman zur modernen Horrorliteratur

XY

1764: „Das Schloss von Otranto“ und die Geburt des Schauerromans

Während Genre-Ursprünge oft nur schwammig festzustecken und mühsam zu recherchieren sind, verhält sich dies bei Schauer- und Horrorliteratur etwas anders: Der erste Schauerroman hieß „Das Schloss von Otranto“ und wurde 1764 vom britischen Adeligen, Autor, Historiker und Politiker Horace Walpole veröffentlicht. Walpole, der ein großes Interesse an Mittelalter, Antike und gotischer Architektur mitbrachte, vereinte diese Versatzstücke nach einem absurd-gruseligen Albtraum zu einem Roman und begründete somit das Gothic-Genre. Er stellte die oft abstrusen, übernatürlichen Schauergeschichten des Mittelalters der eher nüchtern-realistischen Tradition seiner Epoche gegenüber und erzählte eine unheimliche Gruselgeschichte vor real historischem Hintergrund, in der echte Menschen, keine idealisierten Held_innen durch unheimliche Ereignisse aus ihrem Alltag gerissen wurden.

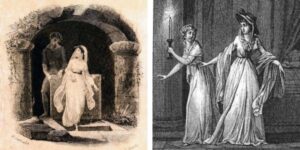

Walpole begründete nicht nur ein gesamtes Genre, er lieferte auch direkt einige Tropes und Archetypen, die im Genre bis heute sehr beliebt sind: Isabella, die unschuldige, gutherzige „gothic heroine“, die bei Nacht mit einer Kerze durch unheimliche Gemäuer schleicht. Manfred, der tyrannische, gefährliche Hausherr und Antagonist. Theodore, der aus einfachen Verhältnissen stammende, mutige Held. Diese Versatzstücke wurden auch von Walpoles Nachfolgerinnen Clara Reeve und Ann Radcliffe aufgegriffen und weiterentwickelt.

Dass die Gothic Novel – der Schauerroman – sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bald größter Beliebtheit erfreute, hat mehrere Gründe. Einerseits war er einfach neu: Geschichten, die gruseln und schockieren sollten, wurden Mainstream. Die romantische, phantastische Gothic Novel wird jedoch auch als eine Art Gegenbewegung zu den rationalen, naturalistischen und vor allem realistischen Romanen der Aufklärung gewertet. Dem Genre wurde in seiner Anfangszeit keinerlei literarischer Wert beigemessen, denn die Romane widersprachen natürlich allen Idealen der Aufklärung. Genau das wird jedoch auch ein Grund gewesen sein, warum sie gern gelesen wurden.

Nach Walpole wurde das Genre besonders von zwei weiblichen Autorinnen vorangetrieben: Clara Reeve und Ann Radcliffe. Beide Autorinnen entwickelten Walpoles Idee weiter, den Realismus des 18. Jahrhunderts mit übernatürlichen und gruseligen Begebenheiten zu verbinden. Clara Reeve schrieb Romane, in denen die übernatürlichen Elemente immer im Bereich des möglich erscheinenden blieben. Wo Walpoles laufende Ölgemälde und geisterhafte Skelette oft zu abenteuerlich waren, als dass die Leser_innen sich wirklich gegruselt hätten, arbeiteten Clara Reeve und Ann Radcliffe viel subtiler und erschufen das, was wir heute als psychologischen Grusel kennen.

Hinzu kommt, dass Ann Radcliffe dem Genre das gab, was auch heute noch sehr beliebt ist: Gruselige Ereignisse, die übernatürlich wirken, am Ende aber realistisch aufgeklärt werden können. Auch der launische Held mit düsterer Vergangenheit, der bis heute durch Horror- und Fantasyromane geistert, wurde von Radcliffe mitentwickelt. Bei Radcliffe beginnt auch der feministische Aspekt der Schauerliteratur: Sie richtete ihren Blick auf ihre Frauenfiguren, ihr Innenleben und ihre Rolle in der Gesellschaft, ähnlich, wie es später auch die Brontëschwestern taten. Ann Radcliffes bekanntester Roman ist „Die Geheimnisse von Udolpho“ (1794).

Der Mönch und Kloster Northanger: Horrorschocker und Parodien

Auf dem Kontinent entwickelte sich der Schauerroman Ende des 18. Jahrhunderts in eine etwas andere Richtung. Wo eine Anne Radcliffe geschickt Angst und das Unsichere („Terror“) mit romantischer Atmosphäre verband, waren die Schauerromane aus Frankreich und Deutschland deutlich gruseliger und blutiger (z.B. E.T.A. Hoffmann, Sophie Albrecht). 1796 lieferte Mathew Lewis mit „Der Mönch“ den ersten Skandalhorrorroman: Die Leser_innen waren geschockt, nicht nur durch Lewis‘ ungewöhnlich blutige und brutale Darstellungen, sondern auch durch seine sehr negative, kritische Darstellung der katholischen Kirche.

Als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts langsam die Romantik durchsetzte, die das Pittoreske und Romantische in den Vordergrund rückte, ging auch der Schauerroman in eine neue Phase, die weniger das Brutale, Blutige hervorhob, sondern das Makabre, Wunderliche. Hier sind Lord Byron, Percy Byshe Shelley, Mary Shelley und John W. Polidori zu nennen, die im Jahr 1816 am Genfersee zusammenkamen und für das Genre wichtige Schauerromane wie Frankenstein (Mary Shelley, 1818) oder „Der Vampyr“ (Polidori, 1819) hervorbrachten.

Byron selbst hatte auch auf andere Weise Einfluss auf das Genre: Sein launisches, dramatisches, düsteres Wesen beeinflusste das Trope des Gothic-Helden stark. Seine Exfreundin Caroline Lamb verarbeitete ihre Erfahrungen mit Byron in ihrem eigenen Gruselroman „Glenarvon“ (1816), in dem eine junge Frau durch die Willkürlichkeit ihres Ehemanns und ihres Liebhabers (diese Figur beruht auf Byron) in den Ruin getrieben wird. „Glenarvon“ wurde zum Skandalroman und festigte die Rolle des „Byronschen Helden“ als Archetyp.

Das Genre, das mittlerweile sehr beliebt geworden war, rief natürlich auch einige Parodien auf den Plan. Tatsächlich steckt auch in „Der Mönch“ schon viel Pastiche und sogar in Walpoles „Das Schloss von Otranto“, obwohl der Roman der erste seiner Art war. Doch selbst Jane Austen hat einen Roman irgendwo zwischen Parodie und richtiger Gothic Novel geschrieben: „Kloster Northanger“ (1817) ist eine Parodie auf Ann Radcliffes Roman „Die Geheimnisse von Udolpho“.

Heathcliff, Dracula und Dorian Gray: Die Hochzeit der Gothic Novel

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich der Hype rund um den Schauerroman abgekühlt: Die nüchterne, auf Sicherheit und gutbürgerliches Leben fokussierte Gesellschaft des Biedermeier und des frühen viktorianischen Englands betrachtete die Schauerromane nun als wenig mehr als reißerisch-kitschige Groschenliteratur. Das kommt auch nicht von Irgendwoher: Nach der unruhigen Zeit – Revolutionen in Amerika und Frankreich, die Napoleonischen Kriege – wünschte man sich Ruhe und Beschaulichkeit und las Geschichten, in denen diese neuen Ideale hochgehalten wurden.

Das Genre schlief jedoch nicht: In den Vereinigten Staaten trug Edgar Allan Poe viel zur Entwicklung des psychologischen Horrors bei, der weniger auf gruselige Außeneinwirkungen aufbaute, und mehr auf das Innenleben der Figuren und ihre psychische Verfassung. Hier baute Poe nicht von ungefähr auf dem auf, was Ann Radcliffe begonnen hatte: In seiner Geschichte „Das ovale Porträt“ (1842) wird die Autorin sogar erwähnt.

Ungefähr zeitgleich schrieben die Brontëschwestern Charlotte, Emily und Anne Schauerromane mit Frauen in den Hauptrollen. Besonders „Die Sturmhöhe“ (Emily Brontë, 1847), „Jane Eyre“ (Charlotte Brontë, 1847) und „Vilette“ (Charlotte Brontë, 1853) beschäftigen sich mit Frauenbildern, sozialen Ausbrüchen und gesellschaftlicher Isolation in der Epoche. Auch Elizabeth Gaskell und Charlotte Perkins Gillman schrieben „Female Gothic“, der sich mit diesen Themen befasste. Das Genre hatte sich längst für gesellschaftskritische Themen geöffnet und ließ auch Darstellungen von Frauen abseits der gesellschaftlichen Ideale zu.

Die Hochzeit des Schauerromans setzt jedoch in den 1880er Jahren ein: Das fin de siècle bricht an, gekennzeichnet von Dekadenz, Weltuntergangsstimmung und der Faszination mit dem Tod. Schauerromane konnten kritisch sein, aber auch viktorianische Moral idealisieren: Während Oscar Wilde in „Das Bildnis des Dorian Gray“ (1891) im Rahmen einer psychologischen Horrorgeschichte das spätviktorianische England und seine zweischneidige Gesellschaft aufs Schärfste kritisiert, drückt Bram Stokers „Dracula“ (1897) die Fremdenfeindlichkeit seiner Epoche aus und zementiert viktorianische Frauenbilder.

Gothic heute: Zwischen gemütlichem Grusel und psychologischem Horror

Der Schauerroman war also zumeist in aufgewühlten, düsteren Zeiten beliebt: Er drückte die Angst der Menschen aus und lenkte sie gleichzeitig von ihren Sorgen ab. Hinzu kommt, dass er bald zum literarischen Medium unterdrückter Gruppen wurde, in dem subtile Gesellschaftskritik nicht selten war (Es ist deshalb wohl auch kein Wunder, dass auch Genrebegründer Walpole queer war). Am Ende ist der Schauerroman jedoch ein Ergebnis der Faszination des Menschen mit dem Düsteren und dem Tod. Horace Walpole fügte die Stücke im Jahr 1764 zu einem Genre zusammen, doch die Faszination mit dem Unheimlichen, dem Grausamen, dem Emotionalen und Düsteren hat es schon immer gegeben.

Das lässt sich zum Beispiel an den Danses Macabres des Mittelalters erkennen, oder am Vanitaskult der Frühen Neuzeit – und vielleicht sogar schon in antiken Totenritualen. Das erklärt sicherlich auch, warum das Genre niemals nicht beliebt war. Denn die Gothic Novel verarbeitet nicht nur unsere Faszination und unsere Angst vor Themen wie Tod, Gewalt und Grausamkeit, sie unterhält uns auch und nimmt diesen Themen ein bisschen den Schrecken. Deshalb ist es auch eine interessante Entwicklung, dass moderner Horror meistens weiterhin viele Gothic-Tropes bedient, auch, wenn sich das Genre mittlerweile in dutzende Untergenres aufgeteilt hat.

Und jetzt schließt sich der Kreis, denn auch im historischen Roman spielt Gothic immer wieder eine Rolle. Historische Geister- und Vampirgeschichten sind beliebt, aber auch historische Romane mit düsterer Gothic-Atmosphäre ohne übernatürliche Begebenheiten. Ich liebe historischen Horror und Grusel genau dafür: Sie lassen das alte Gothic-Genre schillernd aufleben und vereinen es mit modernen Entwicklungen des Genres. Auch, wenn typische Gothic-Romane heute nicht mehr so beliebt sind wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, besonders im historischen Roman leben das unheimliche Herrenhaus, die nebeligen Moore und die mutige, gutherzige Heldin weiter.

In diesem Beitrag steckt viel Arbeit, Zeit und Recherche. Falls er dir bei deinen eigenen Recherchen weitergeholfen hat, würde ich mich über eine Nennung als Quelle freuen.

Quellen und Weiterführendes:

D

Beitragsbild: „Oktober“, James Tissot, 1877 | „Autumn Morning“, John Atkinson Grimshaw, 19. Jh.